Особенности вертолетовождения. на предельно малых высотах

К полетам на предельно малых высотах относятся полеты, выполняемые на высотах до 200 м над рельефом местности или водной поверхностью. Нижняя граница предельно малых высот зависит от типа вертолета и условий выполнения полета. Для легких вертолетов при выполнении полетов днем в простых метеорологических условиях над равнинной местностью нижняя граница предельно малых высот устанавливается 15—30 м, для средних вертолетов — 30—50 м, ночью для всех типов вертолетов — не менее 150 м. При полетах на предельно малых высотах резко снижается (или полностью исключается) воздействие средств ПВО противника, а также достигается тактическая внезапность и скрытность вывода вертолетов на заданные объекты (цели).

Вертолетовождение на предельно малых высотах имеет свои особенности и характеризуется:

— трудностью ведения визуальной ориентировки;

— уменьшением дальности действия связных радионавигационных средств;

— сокращением дальности и продолжительности полета вертолета;

— изменчивостью скорости и направления ветра в зависимости от рельефа местности;

— опасностью столкновения вертолета с птицами;

— усложнением техники пилотирования вертолетом.

Трудность ведения визуальной ориентировки обусловливается

перспективным наблюдением ориентиров, уменьшением дальности видимости и сокращением времени их наблюдения.

Перспективное наблюдение ориентиров приводит к искажению их видимых форм и размеров, что затрудняет их опознавание и создает непросматриваемые участки местности.

На предельно малых высотах значительно сокращается дальность видимости ориентиров и видимого горизонта. Дальность видимости ориентиров зависит от метеорологических условий, освещенности рельефа местности и составляет в среднем 0,7 метеорологической (горизонтальной) видимости. Дальность видимого горизонта при полетах на предельно малых высотах над равнинной местностью с учетом средней рефракции показана в табл. 16.2.

При хорошей видимости с предельно малых высот над равнинной местностью крупные населенные пункты видны с расстояния

|

Параліетр |

Высота полета |

* м |

|||

|

10 |

30 |

50 |

100 |

200 |

|

|

Дальность видимого горизонта, км |

12,1 |

21,0 |

27,1 |

38,3 |

54,2 |

|

10—15 км, мелкие — 4—10 км, реки, дороги — 3—6 км. Следовательно, с предельно малых высот хорошо просматриваются ориентиры в радиусе 4—10 км. Если ориентиры от линии пути удалены

более 6—8 км, то визуальная ориентировка усложняется. Дальность видимости объектов в пересеченной холмистой местности значительно сокращается вследствие влияния экранирующих препятствий (рис. 16.1). Из рисунка видно, что

где Дв— дальность видимости объекта;

Дц—расстояние от объекта до экранирующего препятствия;

Нотн—относительная высота полета;

АЯпреп— высота экранирующего препятствия.

Дальность применения связных и радионавигационных средств, работающих в УКВ диапазоне, значительно сокращается и надежно осуществляется только в пределах геометрической видимости между антеннами (табл. 16.3).

Дальность действия РНС, работающих на средних и длинных волнах, уменьшается незначительно, так как средние и длинные волны легко огибают земную поверхность и рельеф местности.

|

Высота полета, м |

Дальность действия средств связи и РНС, км |

|||

|

КРС |

АРП |

РЛС |

РСБН |

|

|

50 |

25 |

20 |

Не видно |

25 |

|

100 |

40 |

35 |

30 |

35 |

|

200 |

601 |

50 |

45 |

50 |

На предельно малых высотах дальность и продолжительность полета (тактический радиус) сокращаются вследствие увеличения расхода топлива, вызванного двумя основными факторами: во-первых, на предельно малой высоте увеличивается часовой расход топлива; во-вторых, увеличивается пролетаемое вертолетом расстояние за счет выполнения полета по траектории, огибающей рельеф местности. Дальность полета на предельно малых высотах сокращается примерно на 15% относительно дальности полета на средних высотах.

Изменчивость скорости и направления ветра в приземных слоях значительно оказывает влияние на точность вертолетовождения. Изменчивость ветра вызывается рельефом местности и различным прогревом подстилающей поверхности.

Полеты на предельно малых высотах выполняются по траектории, огибающей рельеф местности и препятствия на ней (высоковольтные линии электропередачи, ретрансляционные вышки, отдельные деревья и др.), что, естественно, затрудняет технику пилотирования, так как трудно одновременно пилотировать вертолет и вести наблюдение за ориентирами и препятствиями на местности. Близость земли создает высокое нервно-психическое напряжение, утомляет летчика, что в свою очередь ведет к увеличению числа ошибок в выполнении различных операций по управлению вертолетом и в работе с навигационно-пилотажным оборудованием, а это в конечном счете снижает точность вертолетовождения.

Для полетов на предельно малых высотах используют карты масштаба 1 : 200 000, так как на них более подробно и наглядно показаны характерные особенности рельефа местности, отдельные точечные, линейные и площадные ориентиры. Более детальное изучение ориентиров местности и целей производится по картам более крупного масштаба.

Маршрут полета, как правило, выбирается в стороне от населенных пунктов, предприятий, зон отдыха трудящихся и с наименьшим количеством изломов. За основные точки маршрута выбирают небольшие водоемы, изгибы рек, точки пересечения линейных ориентиров, опушки леса, точечные ориентиры и характерные формы рельефа. Предпочтение следует отдавать ориентирам, имеющим вертикальные размеры, обладающие хорошей конт-

растностью и не экранируемые препятствиями. Во всех случаях за ИПМ, КПМ следует выбирать РНТ аэродрома вылета. Длина участков маршрута выбирается не более 50 км, а контрольные ориентиры намечаются через 15—30 км. В качестве КО могут быть взяты линейные ориентиры, пересекающие ЛЗП под углом, близким к 90°. Контрольный этап для определения угла сноса и путевой скорости в полете намечается заранее и не должен превышать 15—20 км. Прокладка маршрута на полетной карте производится по общим правилам с учетом радиуса разворота. Для контроля и исправления пути на каждом участке маршрута у контрольного ориентира наносится разметка боковых уклонений.

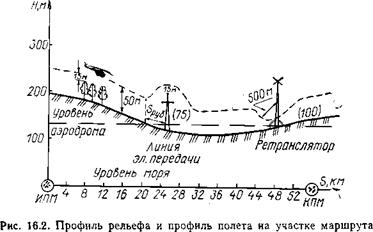

При изучении рельефа местности, искусственных и естественных препятствий вычерчивается профиль рельефа и профиль полета по участкам маршрута с показом основных превышений и искусственных препятствий (рис. 16.2). При подготовке к полету необходимо

|

|

рассчитать и нанести на карту рубежи набора высоты для огибания искусственных или естественных препятствий. Удаление рубежа начала набора высоты определяется по формуле

5Руб = (ДЯ+15 +<»«,) Г. (16.2)

где Зруб—удаление рубежа начала набора высоты;

АН— разница между высотой препятствия и высотой полета; 15 — безопасное превышение над препятствием в момент пролета;

Ув— вертикальная возможная скорость набора высоты в зависимости от полетной массы вертолета; ібез— безопасное время, учитывающее приемистость двигателей, (обычно /без=10 с);

W— путевая скорость.

Удаление рубежа набора высоты в зависимости от путевой скорости и высоты препятствия можно определить по графику (рис. 16.3).

|

При изучении радионавигационных средств особое внимание уделяется их расположению, характеру работы, а также дальности их применения в зависимости от высоты полета. Наземные радионавигационные средства выбираются вблизи линии пути. Для контроля пути по дальности линии радиопеленгов должны пересекать линию пути под углом 60—120°, а для контроля пути по направлению радионавигационные средства выбираются на линии пути или в створе ее.

Метеорологическая обстановка изучается по всему маршруту. Особое внимание обращается на погоду в районе цели и возможность ее изменения за время полета. При подготовке к полету изучается орнитологическая обстановка в полосе маршрута с выявлением районов массового гнездования птиц и маршрутов их перелета.

Полет по маршруту на предельно малых высотах, контроль пути и определение места вертолета осуществляются по общим правилам вертолетовождения. Выход на ИПМ, ЛЗП выполняется с курсом, рассчитанным по известному ветру, и контролем визуально. В полете на предельно малых высотах необходимо непрерывно вести визуальную ориентировку и постоянно наблюдать за земной поверхностью и препятствиями на ней, что практически исключает возможность использования счетных и измерительных инструментов. Поэтому важное значение имеют глазомерные определения направлений и расстояний на местности и расчет навигационных элементов в уме. Визуальная ориентировка в полете ведется от ориентира к ориентиру с ожиданием их появления. Если

в расчетное время ориентир не появляется, необходимо, увеличить высоту полета до 150—200 м, найти его, опознать, произвести исправление пути и снова занять заданную высоту полета. Сличение карты с местностью ведется по правилу от карты к местности, т. е. сначала изучаются характерные ориентиры на карте, а затем по этим признакам отыскивают ориентир на местности. Не следует допускать больших уклонений вертолета от линии заданного пути, а после обнаружения уклонения необходимо своевременно исправлять курс для выхода на линию пути или очередной поворотный пункт маршрута. Контроль и исправление пути по направлению производится глазомерно или используется разметка боковых уклонений на участках маршрута.

Ведение визуальной ориентировки в полете на предельно малых высотах может распределяться так: командир экипажа

ведет общую визуальную ориентировку по основным характерным ориентирам, а летчик-штурман (оператор) детальную. Местонахождение вертолета контролируется с использованием автоматизированных систем счисления пути и радионавигационных средств. Для улучшения условий определения радиопеленга применяется маневр «подскок», т. е. кратковременный набор высоты до 150— 200 м.

Направление и скорость ветра в полете определяются по путевой скорости и углу сноса, измеренным на контрольном этапе или с помощью ДИСС. В районе посадочных площадок ветер у земли уточняется по местным признакам: перемещению дыма, пыли, наклону деревьев и посевов, направлению наката волн на водоемах и реках.

Выход вертолета на цель (площадку десантирования), как правило, производится от исходного ориентира по курсу и времени с контролем визуально. Для более раннего обнаружения цели (площадки десантирования) на исходный ориентир вертолет выводится на высоте 150 м. При низкой облачности высота полета выдерживается не менее 50 м ниже нижней границы облаков.

В основе пилотирования вертолета на предельно малых высотах днем лежат правила визуального полета с контролем по приборам, ночью — правила полета по приборам с контролем визуально. Высота полета определяется и выдерживается днем визуально с контролем по радио — и барометрическому высотомеру, ночью — по радио — и барометрическому высотомеру с контролем визуально. Радиовысотомер при полете над лесными массивами и пересеченной местностью, а также при кренах вертолета работает неустойчиво. Поэтому в этих условиях летчик должен запомнить высоту по барометрическому высотомеру и выдерживать ее, используя для контроля вариометр и визуальное определение высоты. В полете экипаж должен просматривать переднюю полусферу для своевременного выполнения маневра в целях огибания рельефа местности и препятствий на ней, а также исключения случаев столкновения с птицами. Обход препятствий выполняется в вертикальной и горизонтальной плоскости. Высота полета над препятствиями днем

должна быть не менее 15 м, ночью — не менее 150 м. Обход препятствия в горизонтальной плоскости производится. на удалении не менее 500 м от его границы. При выполнении полета на высотах 15—50 м и появлении усталости в пилотировании вертолета необходимо набрать высоту 150—200 м, лететь на ней 3—4 мин, затем снова занять заданную высоту полета.